Tinnum. Das Kind Adolf Lauritzen hilft bei der Heuernte.

Dieses Foto entstand am Katrevel im südlichen Teil Morsums (Osterende).

Bevor der Deich fertig wurde, gab es hier tief ins Land führende

Gräben, die regelmäßig bei Flut Wasser führten und

Häuser sowie Wiesen trennten. Die Brücke war für Fuhrwerke

zu schmal und zu leicht. Also nutzte man Furten.

Siehe auch die

historische

Karte von Morsum

1955.

1955. Heuernte in Morsum auf Sylt. Am Zügel steht Erk Lauritzen, auf dem Pferd posiert das Stadtkind Ekkehard Lauritzen.

1922.

1922. Kartoffelernte am Täärpstig. Mit Pferdekraft wird

die Erde gelockert. Gesammelt wird per Hand.

Die Häuser gehörten Jörn Ossenbrüggen (l.) und Frauke

Christiansen.

Pferde sind der Stolz eines jeden Bauern. Am Haus ist über der Tür der Name

Hein zu erkennen. Das Portrait des Morsumers mit onmouseover.

1922.

1922. Die Kartoffelernte scheint gut ausgefallen zu sein.

Erntehelfer (v.l.u.): Dorette Jürgensen, Caroline

Schnoor, Christine Peters geb. Christiansen, Karla Thiele geb. Schröder

(Willi Schröders Schwester und Morsumer Hebamme), Anneliese Schnoor,

v.l.o.: Henriette Henningsen, Karl Jürgensen (Bruder von Ludwig Jürgensen).

Das Haus rechts gehörte Hans Kamp, vorher Martha Brink

1921 schrieb der Morsumer Pastor Hans Johler von bitteren Erfahrungen:

"

Die Kartoffelfrage ist heute einigermaßen gelöst. Ende Oktober erhalten wir 10 Zentner zu je 60 Mark. Ein Bierverleger in Westerland hat endlich den Mut gefunden, für die Sylter Bevölkerung eine größere Ladung kommen zu lassen. Merkwürdig, dass sich nicht einmal der Konsumverein gerührt hat. Heute erhielt ich von einem Nachbarn wieder einen Eimer voll. Unsere eigene Ernte ist völlig fehlgeschlagen. Das ganze Feld, welches 2 – 3 Familien mit Kartoffeln versehen sollten, brachte 1 Eimer voll. Heute Mittag haben wir mit Schaudern davon gegessen, viele waren ungenießbar. -

Meine Obsternte ist besser. Damit der Sturm nicht alles herunter holt, will ich gleich mal auf die Bäume! "

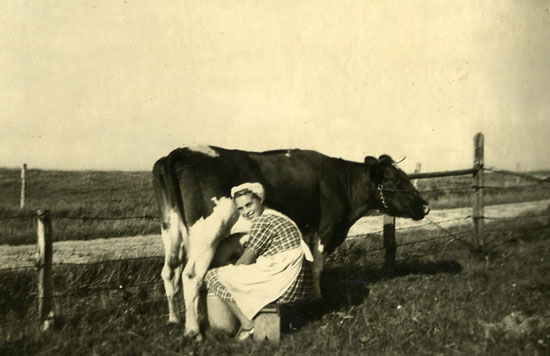

Morsum, ca. 1930. Es wird per Hand in Eimer gemolken.

Morsum, ca. 1930. Es wird per Hand in Eimer gemolken.

Morsum, o.J. Gemolken haben Männer und Frauen, zweimal täglich. Man saß dabei auf einem Melkschemel. Im Sommer war das Melken auf der Wiese bis in die 1960er Jahre weit verbreitet.

Die Stahl- oder Aluminium-Milchkannen für die Meiereigenossenschaft in Tinnum, die Bauern 1930 gründeten, wurden zunächst an besonders stabile Fahrräder mit entsprechenden Halterungen gehängt und nach Hause gefahren. Sie trugen die Nummer des jeweils anliefernden Bauern. Später, mit höherem Milchaufkommen, kamen für den Transport der Kannen Pferdekutschen zum Einsatz. Als die auch transportablen Melkmaschinen eingeführt wurden, übernahm der Trecker deren Antrieb und die Transportarbeit. Die Meierei holte die Kannen täglich von den Höfen der Bauern ab.

Trotz der ständigen Anpassung an den technischen Fortschritt

wird die Milchviehhaltung auf Sylt immer unrentabler. Die mit eine höherer Automatisierung sprunghaft steigenden Investitionskosten lohnen nur noch für große Höfe. Die Flächen und Höfe auf Sylt sind zu klein. Eine Fusion mit der Adelbyer Meierei auf dem Festland bringt nicht die erhofften Synergien. Deshalb wird 1996 die Tinnumer Meierei geschlossen. Einzelne Bauern versuchen vergebens , ihre Sylter Milch dauerhaft selbst zu verarbeiten und zu vermarkten. Sie überfordern sich. Kühe gibt es auf Sylt nicht mehr.

1969 war der wirtschaftliche Strukturwandel auch bei den den Bürgermeistern von Morsum und Archsum angekommen. In der Sylter Rundschau werden Andreas Lauritzen und Meinert Nielsen zitiert: "Die Zeit, wo die Landwirtschaft ausschließlich die Existenzgrundlage des Dorfes war, ist endgültig vorbei." Der Tourismus soll sie ablösen. "Wir bemühen uns sehr, in den Gebieten, die noch eine rein friesische Bebauung haben, durch Bebauungsvorschriften das ursprüngliche Ortsbild zu erhalten", sagt Bürgermeister Lauritzen. "Die adretten neuen Häuser stören aber da, wo sie für sich stehen, das Ortsbild nicht." Die Gemeinde Morsum errichtet eine Badestelle mit Sandstrand im Süden des Dorfes, plant ein Haus des Kurgastes. Die Ringreiterfeste in Morsum und Archsum sollen Touristen anziehen genauso die Naturschutzgebiete und die Wehrkirche St. Martin. Der Erfolg ist messbar: Die Übernachtungszahl stieg 1969 um 50%. Damals kamen bereits 80 % der Kurgäste mit dem Auto. Auch dem trägt die Gemeinde Rechnung. Von 50 Kilometern Dorfstraße sind bereits 30 km mit einer Asphaltschicht versehen. Ein einwandfreies Straßennetz soll es den mit dem Auto anreisenden Gästen ermöglichen, von den weit auseinandergezogenen Gehöften und Neubauten über die Landstraße Westerland zu erreichen.

Karin Lauritzen war der Tourismus schon 1955 zu viel. In einem Brief klagte sie: "3 ausverkaufte Sonderzüge kommen heute nach Sylt, dazu die planmäßigen. Man wird wohl kaum Platz im Wasser bekommen, geschweige denn am Strand. Die Straßen sind verstopft von Autos, es ist toll! Vor der Tür ist ein Bahnbetrieb wie bei der Hamburger S-Bahn Es scheest nur so hin und her!"

Getreide wird mit dem Binder gemäht und gebunden und dann

zum Trocknen aufgestellt.

Morsum 1953. Ein Binder von Erk Lauritzen mit drei Pferden.

Morsum 1953. Die drei Pferde vor dem Binder heißen (v.l.) Lotte, Liese und Harro. Die Zügel hält Erk Lauritzen (genannt Erke) mit seinem ältesten Sohn Desche.

Erntepause

Erntepause

Das Getreide wird gedroschen.

Männer beim Handarbeiten.

Reeternte. Im Hintergrund wird das Schilfrohr aufgestellt und getrocknet. Man verwendet es zur Dackeindeckung.

Hinter dem Pflug steht die Mutter von Werner Ruhsert, der weiter unten auf dieser Seite charakterisiert wird.

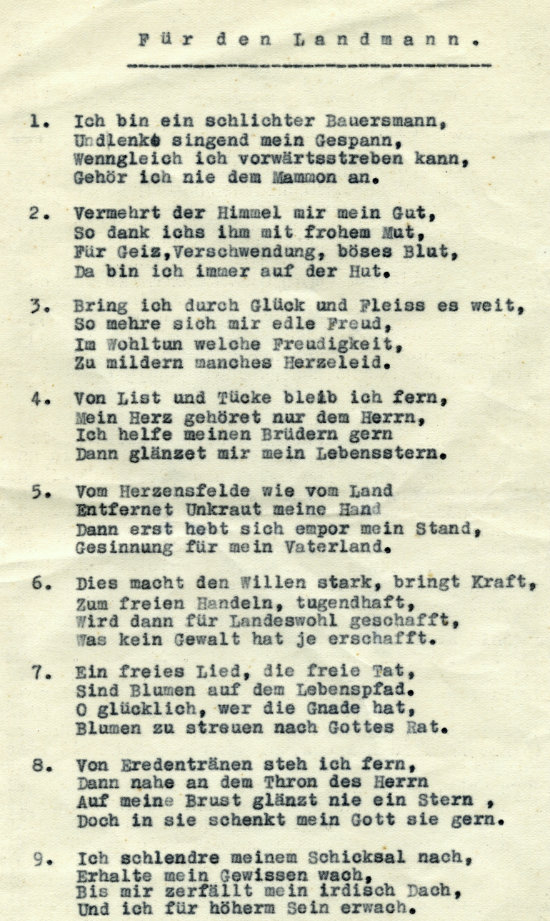

Ein namentlich nicht bekannter Autor aus Morsum Osterende beschreibt in den 1920er Jahren die Einstellung der bäuerlichen Landbevölkerung seines Heimatdorfes folgendermaßen:

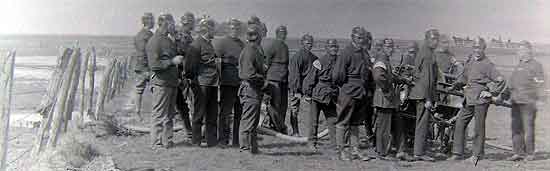

Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr in Morsum. Sie wird 1921 gegründet und umfasst 28 Mitglieder. Diese wählen Thomas Petersen zum ersten Feuerwehrhauptmann. Das erste Gerätehaus stand beim "Sylter Hof". Die Ausstattung war damals bescheiden. Die Uniformen mussten privat beschafft werden. Zum Löschen stand eine Handdruckspritze aus dem Bestand der alten Brandwehr zu Verfügung.

Morsumer Feuerwehr im Übungseinsatz mit der mobilen Handpumpe. Erst 1942 steht eine Motorspritze zur Verfügung. Sie muss allerdings von Pferden gezogen werden. 1948 wird Erk Lauritzen neuer Wehrführer, 1952 übernimmt Ludwig Jürgensen das Amt. Auf ihn folgt 1955 Heinrich Carl Bohn. Die Geräteausstattung wird 1958 durch ein Tragspritzenfahrzeug verbessert. 1967 kann auf Initiative von Bürgermeister Andreas Lauritzen das neue Gerätehaus eingeweiht werden. Es steht neben der alten Sylter Schule. Ein Tanklöschfahrzeug wird 1969 angeschafft. 1970 wird der Morsumer Wehr ein zweites Funkgerät bewilligt. vgl. Sylter Rundschau 16.10.1971

Übersichtsfoto

des Feuerwehreinsatzes

Übersichtsfoto

des Feuerwehreinsatzes

Feuerwehrmann

Diese

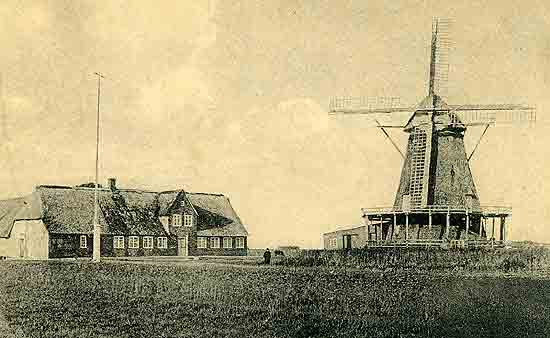

Morsumer Graupenmühle stand auf dem Gelände des heutigen Campingplatzes (Melnstich 7).

Der erste Betreiber der Mühle baut 1788 auch den Hof an der Strasse

Gurtmuasem 15, der jetzt von den Lauritzens bewohnt wird.

Diese

Morsumer Graupenmühle stand auf dem Gelände des heutigen Campingplatzes (Melnstich 7).

Der erste Betreiber der Mühle baut 1788 auch den Hof an der Strasse

Gurtmuasem 15, der jetzt von den Lauritzens bewohnt wird.

Auf Sylt wurde vor allem Gerste und Roggen angebaut. Aus Gerste gewann man Graupen, die zu Grütze verarbeitet wurden.

Grütze war ein wichtiges Lebensmittel für die Sylter jener Zeit. Nur die Graupenmühlen konnten die Gerste durch Schälsteine verarbeiten. Alternativ gab es die Technik mit Handmühlen, sogenannten Quernen.

Die Quernsteine bestehen aus zwei zueinander passenden und konisch angefertigten Steinen, mit selbstzentrierenden Mahlflächen, von etwa 40 cm Durchmesser. Man kann sich die Technik wie einen großen Mörser vorstellen. Sie funktioniert nur nach vorheriger Trocknung der Gerstenkörner.

Etwa um 1600 übernahmen die Landesherren des Herzogtums Schleswig alle Graupenmühlen und verpachteten sie an Müller. Um deren Einkommen und ihre Pasten zu maximieren, wurden private Quernen verboten. Zusätzlich wurde ein Mühlenzwang eingeführt. So mussten z.B. alle Morsumer Bauern und auch Bewohner der sechs der östlichsten Häuser von Archsum ihre Gerste in der Morsumer Graupenmühle verarbeiten lassen. In der Keitumer Mühle mussten Bauern aus Keitum, Wenningstedt, Kampen, Braderup, Munkmarsch und Archsum ihre Gerste verarbediten lassen. Der Mühlenzwang wurde erst 1852 aufgehoben.

Roggen wurde ebenso wie Weizen mit traditionellen, also flachen Mühlsteinen zu Mehl gemahlen. Technisch konnten in Mühlen sowohl Mühlsteine als auch Schälsteine eingebaut werden. Es gab auch Mühlen, die mit beiden Steinformen arbeiteten.Um die Abgaben für die Landesherrschaft zu sichern, wurden beide Techniken bis zur Aufhebung des Mühlenzwangs nur in unterschiedlichen Mühlen zugelassen.

Für Windmühlen gab es zwei Bauformen mit unterschiedlicher Konstruktion. Bockmühlen bestanden aus einem hochkantigen viereckigen Holzkörper, der auf ein drehbares Holzkreuz gesetzt wurde. So konnte die gesamte Mühle gegen den Wind gedreht werden. Nach Aufhebung des Mühlenzwanges verbreitete sich verstärkt die Holländermühle. Sie bestanden aus einem unbeweglichen Unterteil, dem sogenannten Zwickgestell, das sich nach oben verjüngte. Darauf setzte man eine drehbare Kappe, die sich mittels eines Steertes gegen den Wind drehte. vgl. Sylter Rundschau, Windmühlen sind lange von Sylt verschwunden, 5.12.1981

Morsum, die zweite Mühle des Ortes. Sie stand lt. Karte von

1811 an der Strasse, die heute Terpstich genannt wird. Zur historischen

Karte, um die Mühlenstandorte zu entdecken:

Karte Morsum 1811 (Vermessung

1783-87)

Zum Vergleich die Keitumer Mühle. Beides sind Holländermühlen,

die mit einem Balken (rechts), dem Melnstört (Mühlenschwanz)

in den Wind gedreht wurden.

Karl Holst (l.) und Hans Bossen mauern am Haus von Willi Thevagt. (Quelle:

Emma Scholz)

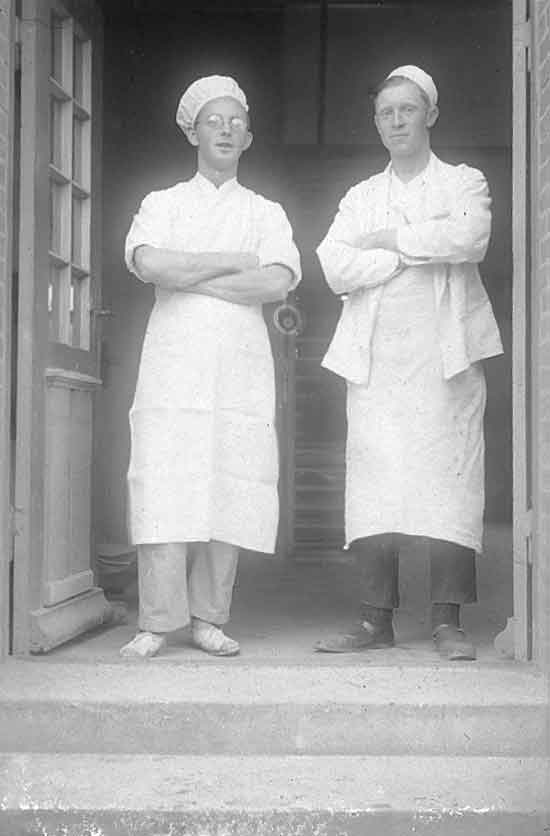

Anschliessend kommt das Mehl u.a. zu Bäcker Nielsen in Morsum (heute

Ingwersen). Im Bild ist der Seiteneingang zur Backstube, in der angestellte

Bäckergesellen die erfrischende Kühle von draussen geniessen.

Links Bäckergeselle Schlichte. Bäcker Nielsen war gehbehindert

und konnte nur an Stöcken gehen, arbeitete aber trotzdem in der Backstube.

Im Hintergrund die Backbleche. Die Öfen stehen rechts um die Ecke.

Schlachter Helmut Christiansen (r.).

Mit dem Fremdenverkehr kommen neue Dienstleistungsberufe auf die Insel.

Auf diesem Foto dürfte es sich um Grete Ingwersen verh. Bossen vom

Restaurant Nösse handeln.

Hier wird gefeiert. Der Anlass ist unbekannt. Offensichtlich wird dem Mann im hellen Anzug mit Bier zugeprostet. Vergrößerung mit onmouseover.

Morsum. Auf dem Hackerhof wohnte früher die altersblinde Cressen

Nissen mit ihrem Mann Boy.

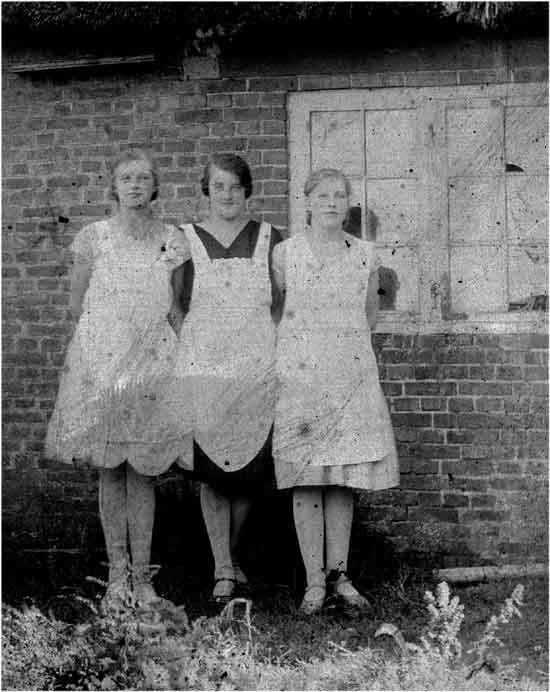

Junge Morsumerinnen mit Schürzen.

Junge Morsumerinnen mit Schürzen.

Morsum. Mutter und Kind tragen Festtagskleidung.

Altes Morsumer Paar.

Morsum. Cressen und Boy Nissen.

Keitum. Georgine Körner beim Schafscheren.

Keitum.

Georgine Körner trägt die Wolle nach Hause.

Keitum.

Georgine Körner trägt die Wolle nach Hause.

Morsum.

Cressen Nissen beim Spinnen von Schafwolle. Jens Booysen schreibt 1828:

"Das Frauenzimmer auf Silt ist unstreitig das arbeitsamste der ganzen

Welt...Ein Hauptprodukt dieses häuslichen Fleißes besteht in

wollenen Strümpfen, Socken oder Halbstrümpfen und gestrickten

Jacken.... Die Schafe werden zweimal des Jahrs geschoren." Die Wolle

wird von Booysen als ziemlich weich beschrieben. Schafwollleibchen, die

ich als Kind tragen mußte, haben bei mir vermutlich später

eine Woll-Allergie ausgelöst: Grosse weiße Hautflecken, die

sofort verschwanden, sobald der Hautkontakt mit Schafwolle aufhörte.

Morsum.

Cressen Nissen beim Spinnen von Schafwolle. Jens Booysen schreibt 1828:

"Das Frauenzimmer auf Silt ist unstreitig das arbeitsamste der ganzen

Welt...Ein Hauptprodukt dieses häuslichen Fleißes besteht in

wollenen Strümpfen, Socken oder Halbstrümpfen und gestrickten

Jacken.... Die Schafe werden zweimal des Jahrs geschoren." Die Wolle

wird von Booysen als ziemlich weich beschrieben. Schafwollleibchen, die

ich als Kind tragen mußte, haben bei mir vermutlich später

eine Woll-Allergie ausgelöst: Grosse weiße Hautflecken, die

sofort verschwanden, sobald der Hautkontakt mit Schafwolle aufhörte.

Die Wolle muss natürlich auch veerarbeitet werden. Sylter Schafwolle als Leibchen war mir als Kind ein Graus. Sie kratzte und juckte.

Eissegler von Morsum übernahmen vor dem Dambau den Postverkehr mit

dem Festland, wenn das Schiff nicht fahren konnte. Sie starteten in Nösse.

Morsum

Nösse um 1890. Das Boot musste gelegentlich über das

Eis gezogen werden. Die Strecke führte von Morsum nach Widdingharde

auf dem Festland. Es war allerdings so beschwerlich, daß die Reise

nur alle 2 bis 3 Wochen durchgeführt wurde (Booysen 1828). Legendär

war der Winter 1888/89, als wegen des strengen Winters 57 Fahrten unternommen

werden mussten (Ulrich Schulte Wülwer, Künstlerinsel Sylt, 2005).

Maler Franz Korwan hat dazu im Auftrag von Postminister Heinrich von Stephan

ein beeindruckendes Bild geschaffen, das im Museum für Kommunikation

in Frankfurt hängt. Der Postverkehr wurde vermutlich über die

Posthilfsstelle Nösse von der Familie Bossen im dortigen Restaurant

abgewickelt. Unbekannt ist, ob diese Posthilfssstelle über einen

eigenen Stempel verfügte. Der Eisbootfahrer links ist Martin Boysen (*1858 in Klanxbüll, +1940 in Morsum), der in Morsum am Nössistig wohnte. Glindmeier, S.134 Weiter rechts stehen Matthias Tobias Buchholz Johannsen (*1854 in Keitum, +1905 in Rendsburg), von Beruf Schiffszimmerer; Christian Petersen (*1862, +1925 in Morsum); der Matrose Martin Jürgensen (*1874 in Keitum +1967 in Munkmarsch und der Schiffszimmermann Jan Meinert Johann Jürgensen (*1876 in Keitum +1966 Westerland).

Morsum

Nösse um 1890. Das Boot musste gelegentlich über das

Eis gezogen werden. Die Strecke führte von Morsum nach Widdingharde

auf dem Festland. Es war allerdings so beschwerlich, daß die Reise

nur alle 2 bis 3 Wochen durchgeführt wurde (Booysen 1828). Legendär

war der Winter 1888/89, als wegen des strengen Winters 57 Fahrten unternommen

werden mussten (Ulrich Schulte Wülwer, Künstlerinsel Sylt, 2005).

Maler Franz Korwan hat dazu im Auftrag von Postminister Heinrich von Stephan

ein beeindruckendes Bild geschaffen, das im Museum für Kommunikation

in Frankfurt hängt. Der Postverkehr wurde vermutlich über die

Posthilfsstelle Nösse von der Familie Bossen im dortigen Restaurant

abgewickelt. Unbekannt ist, ob diese Posthilfssstelle über einen

eigenen Stempel verfügte. Der Eisbootfahrer links ist Martin Boysen (*1858 in Klanxbüll, +1940 in Morsum), der in Morsum am Nössistig wohnte. Glindmeier, S.134 Weiter rechts stehen Matthias Tobias Buchholz Johannsen (*1854 in Keitum, +1905 in Rendsburg), von Beruf Schiffszimmerer; Christian Petersen (*1862, +1925 in Morsum); der Matrose Martin Jürgensen (*1874 in Keitum +1967 in Munkmarsch und der Schiffszimmermann Jan Meinert Johann Jürgensen (*1876 in Keitum +1966 Westerland).

Morsum, ca. 1940. Der Reichsarbeitsdienst unterhält eine Reihe

von Baracken auf dem Gelände des heutigen Campingplatzes. Gelegentlich

gibb es öffentliche Freitzeitveranstaltungen. Die jungen Männer

werden von manchen jungen Morsumerinnen als attraktive Bereicherung ihres

Freizeitlebens empfunden. Nach dem Krieg wurden die Baracken u.a. von

der Morsumer Schule als Klassenräume genutzt. (Quelle: Emma Scholz).

"Mit dem halbjährigen Reichsarbeitsdienst, den alle jungen Männer vor ihrem Wehrdienst zu leisten hatten, stand nicht nur ein Mittel bereit, Arbeitslosigkeit statistisch zu kaschieren. Er war auch ein willkommenes Instrument der Disziplinierung und Militarisierung." Wildt, ...in vier Jahren kriegsfähig, FAZ 26.8.2019. Für

die Mädchen gab es als Pendant das Pflichtjahr. Zusätzlich wurden

Ausländer aus besetzten Gebieten zu Arbeiten in der Landwirtschaft, der Pflege, dem Bau und vielen anderen personalintensiven Tätigkeiten herangezogen. Die billigen Arbeitskräfte dienten als Ausgleich für

die an die Front abkommandierten Männer. Auch in

Morsum.

1. Mai

1933, Morsum.

1. Mai

1933, Morsum.

Die Morsumer BDM-Gruppe feiert den Tag der Arbeit. (BDM = Bund deutscher Mädchen).

Freizeitangebote sind begrenzt. Reizvolle Veranstaltungen wie diese locken

viele Mädchen an. Der Tag der Arbeit ist von den Nationalsozialisten ab 1933 zum gesetzlichen Feiertag erklärt worden. Für ehrenamtliche Parteimitarbeiter gibt es Uniformen und Orden. Sie vermitteln ihren Trägern das Gefühl, einen Beitrag zur Leistungsgesellschaft zu erbringen. Damit reihen sie sich in die von Hitler proklamierte Volksgemeinschaft ein. Das war die Grundlage der Ausgrenzungsgemeinschaft gegen Juden und andere Randgruppen wie z.B. Behinderte und Andersdenkende. vgl. Wildt 2019 Vielen Deutschen wurde das jedoch nicht bewußt.

Morsum. Feier zum 1. Mai

Morsum. Feier zum 1. Mai

Wahlkampf in Morsum. Der Radfahrer rechts mit Hitlergruß fürs

Foto.

Morsum. Werner Ruhsert, *19.3.1903, †14.1.1986, war als Gärtner

ein liebenswertes Morsumer Original. Er verkaufte vorzugsweise Gemüse

und Jungpflanzen. Seine Kunden erreichte er über Jahrzehnte auf der

ganzen Insel per Fahrrad. Sehr freundlich, sehr fleissig und mit extrem

preiswerter Ware: Jungpflanzen für 1 Pfennig! Er galt als nicht sonderlich

schlau. Viele Geschichten im Dorf illlustrieren

das. Hier eine: Ruhsert las, dass im Westerländer Kaufhaus HB Jensen

Schafdecken angeboten wurden: 5 Mark. Das fand er günstig, nahm sein

Schaf, das er im Garten hielt mit nach Westerland und wollte es dort decken

lassen... (Foto:Emma Scholz)

Morsum. Werner Ruhsert radelt mit leeren Körben auf dem Terpstich

zurück nach Hause (Nössistig 9). Mit dem Rad bediente er Kunden

bis nach List. Er war verheiratet mit Ose geb. Cornelsen (*4.7.1905 †10.5.1974).

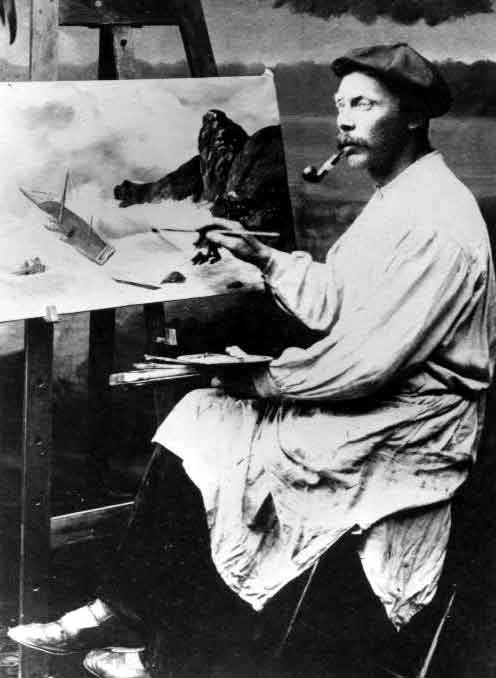

Morsum. Hans Kamp (korrekt: Jürgensen) in seinem Atelier (heute

Terpstich 13). Der Morsumer (*18.5.1876, † 20.10.1953) war ein künstlerisch-handwerklich

begabter Alleskönner. Er malte nicht nur, sondern arbeitete zeitweise

auch als Anstreicher, Glaser, Musiker (Trommel), Möbeltischler und

Fotograf. Nebenbei betrieb er eine kleine Landwirtschaft - wie fast alle

Morsumer. Viele Fotos auf diesen Seiten stammen von ihm. Er fotografierte

noch mit der in den 30er Jahren eigentlich schon veralteten Technik auf

Glasplattennegativ. Er war verheiratet mit Dorette geb. Hein (*7.11.1885

†22.10.1945). Sie wohnten im Terpstich 13.

Morsum. Hans Kamp (korrekt: Hans Jürgensen) Foto: Lühr

Tinnum. Das Kind Adolf Lauritzen hilft bei der Heuernte.

Tinnum. Das Kind Adolf Lauritzen hilft bei der Heuernte.